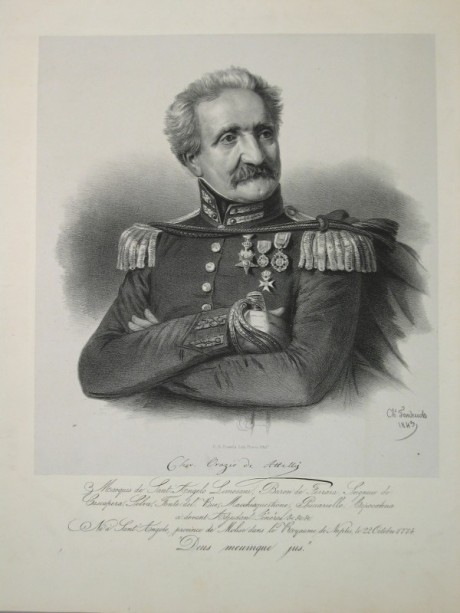

Orazio de Attelis

Orazio de AttelisMarchese di Sant’Angelo

ricerche a cura di IniziazioneAntica

Orazio de Attelis e la Carboneria

Per Orazio de Attelis, marchese di Santangelo, l’enorme polverone

alzato dalla sua presenza negli Stati era certamente cosa normale, in linea con

tutta la sua dirittura morale e il suo passato personale. Gli anni che vanno dal

1824 al 1844 accompagnarono però uno degli italiani più controversi tra quelli

giunti in terra americana, con un forte carico di polemiche.

Polemiche che non avrebbero mai toccato la sensibilità del de Attelis. In fondo,

lui aveva svolto soltanto con coscienza la sua missione di giornalista e

direttore della carta stampata, lasciando in eredità un foglio settimanale – “El

Correo Atlantico” - che si era guadagnato la fama cronistica sul duro campo di

New Orleans. L’editore era nato in una delle zone più controllate del derelitto

regno borbonico, nel 1774: Sant’Angelo di Limosano, era infatti situata in

quegli Abruzzi che rappresentavano la linea di confine settentrionale del regno.

Secondogenito di Dorotea D’Auria e del marchese Francesco, il ragazzo iniziò

subito un duro apprendistato alla vita a causa dell’avversione affettiva del

padre. Dispotico e tiranno in famiglia il padre di Orazio approfittò della prima

occasione per spedire l’inquieto figlio nel collegio dei nobili di Napoli.

Ribelle a ogni disciplina il giovane molisano si dimostrò subito all’altezza

della sua futura fama e a quindici anni interruppe gli studi per arruolarsi,

insieme al fratello maggiore, in Spagna nelle truppe dei reggimenti “Toledo” e “Nàpoles”.

Il molisano ebbe il suo battesimo del fuoco nelle battaglie contro i Marocchini

a Ceuta, ma tornato a Napoli nel 1792, si arruolò ancora volontario nel

reggimento “Re”. Orazio, per volere del padre, proseguì anche gli studi forensi

presso Leonardo Palomba, un noto avvocato molisano, nella cui casa conobbe i

primi rudimenti delle idee nazionalista. La coscienza rivoluzionaria inasprì

ancora di più i rapporti con il padre: Orazio decise di lasciare temporaneamente

Napoli iniziando un suo personale percorso che lo avrebbe portato negli angoli

più disparati del mondo. Il molisano si spostò dapprima per vari stati italiani

e nel 1794 giunse a Firenze, entrando in soli tre giorni ai vertici di una

loggia massonica. Tornato in patria militò nel reggimento di cavalleria “Napoli”

combattendo al fianco degli austriaci ma i continui scontri con l’armata

rivoluzionaria francese indussero il soldato borbonico ad aderire con ancora più

entusiasmo alla causa repubblicana. Abbandonata la divisa, egli si recò in

Francia e qui conobbe Barras, di cui fu per sette mesi segretario nella

Deputazione lombarda presso il Direttorio. Rientrato in Italia si stabilì a

Bologna e si arruolò nei “Cacciatori della Guardia Nazionale” fondando anche un

circolo costituzionale, di cui divenne principale animatore. Alla guida del

circolo l’indole ribelle del giovane marchese di Sant’Angelo si manifestò in

tutta la sua pienezza, ma il fallito tentativo di democratizzare il Granducato

di Toscana e la sfortunata congiura gli fecero assaporare le fredde stanze del

carcere. Condannato prima alla pena di morte e poi al carcere a vita, Orazio

scontò soltanto un mese nel penitenziario di Portoferraio. Quando le truppe

francesi occuparono la Toscana egli fu infatti tra i promotori della

insurrezione e venne acclamato eroe all’ingresso a Firenze. Nominato dal governo

provvisorio capitano del “Battaglione Toscano Rivoluzionario” de Attelis seguì

le sorti della spedizione francese e dovette riparare in Francia. La vita

avventurosa del giovane nobile molisano continuò in un alternarsi di vittorie e

sconfitte politiche e militari. Tornato in Italia al seguito della legione

italiana, partecipò alla battaglia di Marengo e passò nel piccolo esercito

toscano. Tornò però, dopo diversi viaggi in altre città italiane, in Francia

ottenendone la cittadinanza. Tutto questo non contribuì a calmare i bollenti

spiriti di un uomo pieno del sacro fervore repubblicano. L’unità dell’Italia

infatti divenne il pane quotidiano per il marchese de Attelis e lui, a sua

volta, divenne il volto noto delle polizie restauratrici italiane. Arrestato a

Napoli per un tentativo di congiura e liberato grazie alla buona parola

dell’ambasciatore francese, Orazio attirò su di sé anche le ire di quest’ultimo

paese per le sue idee dichiaratamente nazionaliste. Altro carcere quindi a

Firenze e di nuovo la libertà dopo tre mesi di prigione, con l’invito perentorio

ad abbandonare per sempre la Toscana. Trasferitosi a Milano, egli tentò di

pubblicare una “Gazzetta economico popolare del Mondo”, e fallito questo

tentativo ritornò a vestire i panni militari come volontario nella “Guardia del

Governo”. Fece quindi ritorno a Napoli, e nominato ufficiale di gendarmeria dal

nuovo governo della città, fu spedito a combattere il brigantaggio in Abruzzo.

Divenne capitano del Reggimento delle Guardie d’onore e con questo grado scortò

Napoleone in un tratto della ritirata di Russia. Nel militare molisano intanto

maturavano nuove idee politiche e una decisa avversione al regime di Murat. Per

tale motivo de Attelis fu allontanato ancora una volta da Napoli ma rientrandovi

solo al ritorno dei Borboni. Per pochi anni egli si dedicò all’avvocatura

(divenne avvocato dei poveri) ma presto la fiamma nazionalistica riprese corpo

trascinando il marchese sul libro nero dei Borboni. Braccato dalla polizia anche

in terra spagnola - dove aveva trovato ennesimo rifugio - Orazio decise di fare

il grande salto verso gli Stati Uniti.

“Il solo soggiorno convenevole all’uomo pensante, onesto e libero.” Questo era

il pensiero dell’ormai maturo avvocato molisano, all’approdo nel porto di New

York, nel 1824. Stretta amicizia con Lorenzo Da Ponte e con Giuseppe Bonaparte

egli aprì una scuola privata che durò un solo anno. Nel 1825 de Attelis si

spostò in Messico e nei giorni del congresso di Panama, consigliato dal

presidente del Senato, iniziò a scrivere un volume nelle quali esponeva le sue

idee politiche. Il soggiorno messicano durò due anni e nel 1827 l’ex

rivoluzionario molisano fece ritorno a New York per prendere il posto, l’anno

seguente, dell’amico Lorenzo da Ponte nell’insegnamento della letteratura

italiana e spagnola al Columbia College. Nel 1832 varcò di nuovo il confine con

il Messico, rispondendo a un’offerta dell’amico generale de Santa Anna, futuro

carnefice nella battaglia di Alamo: nel paese centroamericano egli rimase fino

al 1836 per dirigere un liceo nazionale, venendone espulso proprio ancora una

volta per le sue idee politiche contrarie a quelle dell’ex amico messicano

divenuto nel frattempo dittatore. Nuova città d’adozione di Orazio de Attelis

divenne allora la popolosa New Orleans. L’ormai attempato avvocato si adoperò

con tutto il suo fervore per la causa dell’indipendenza texana e nello stesso

tempo si prodigò nel sostegno agli italiani residenti negli Stati Uniti. Il

marchese divenne in questi anni amico dell’eroe texano Sam Houston,

condividendone in pieno lo spirito indipendentista e propagandandone le idee sul

suo foglio settimanale cui diede il nome di “Correo Atlantico”. Personalità

sempre pronta a scendere in polemica, de Attelis non si tirò indietro neanche

nella battaglia politica del 1844. Egli si schierò anima e corpo a favore del

candidato Henry Clay e tartassò duramente il candidato avversario James K. Polk.

La vena polemica non si esaurì neanche dopo la vittoria presidenziale di

quest’ultimo, liquidato dall’editore come “ambizioso demagogo”. All’orizzonte si

profilava intanto lo spettro della secessione confederata: fortemente allergico

alle idee schiaviste dei grandi proprietari terrieri sudisti, l’attempato

marchese e frustrato nelle sue idee repubblicane, mal visto dalla borghesia

sudista e dallo stesso presidente dell’Unione, l’editore decise infine di

abbandonare definitivamente la scena pubblica per dedicarsi alla sua

autobiografia. La calma interiore durò però soltanto lo spazio di due anni.

Notizie provenienti dall’Italia ridestarono in lui l’antica passione politica e

il maturo uomo di pensiero s’imbarcò per l’Europa nel 1847 per chiudervi gli

ultimi anni della sua vita. Nell’anno dei nazionalismi europei de Attelis si

mise a disposizione del governo costituzionale di Ferdinando II e poi, deluso

anche da questa esperienza napoletana, del governo sabaudo. Arrivò dopo varie

tappe a Roma per conoscere Mazzini durante

i pochi mesi della Repubblica romana ma la sua presenza era ormai ingombrante. Estraneo ai nuovi pensieri repubblicani, bollato come un giacobino troppo estremista, e incapace di confrontarsi con le nuove realtà sociali e politiche del Bel Paese, de Attelis divenne un peso morto per le nuove leve del nazionalismo italiano e come tale accantonato a un angolo della scena politica. Fece però in tempo a fare il suo ultimo salto di esule, fuggendo da Roma assediata dai Francesi per riparare in quella Civitavecchia che sarebbe stata la sua ultima dimora terrena. Il polemico marchese morì il 10 gennaio del 1850 mettendo fine a un esperienza umana tutta dedita ai sogni di democrazia.

Marchese Orazio De Attellis

Grande Oratore della Grande Loggia Simbolica

del

Grande Oriente delle Due Sicilie

Prefazione per gli Statuti Generali della Massoneria Scozzese

editi in Napoli nel febbraio del 1821

|

|

|

Lettore Fratello,

Vada pur altri a cercare il primo anello massonico nella culla del mondo, e nell’arca di Noè, nella torre di Babele, nel decalogo di Moisè, nel tempio di Salomone. Altri ti conduca a visitare i templi di Menfi, di Tebe, di Saïs, di Eliopoli, e quello che ad Iside fu eretto in mezzo a Roma, ove, al dir di brillante scrittore, anche que’ fieri conquistatori pretesero di appropriarsi la influenza morale delle iniziazioni. Neppur farò dispute con Waburton e Robin, se nel sesto libro della Eneide siasi simboleggiata la iniziazione di Augusto a’ misteri eleusini dopo la battaglia di Azio. Lasciamo l’albero genealogico della massoneria da banda. Vo’ però dirti che né gli esterminj di Nabuconodonosor e di Tito Vespasiano; né le persecuzioni di Costanzo, di Graziano e di Teodosio; né la distruzion de’ sacrificj de’ Druidi; né il diluvio di sangue che risommerse il mondo morale nel caos per le conquiste di Maometto e di Omar in oriente, e per le incursioni de’ Goti, de’ Vandali e de’ Borgognoni nell’occidente; né la orribil catastrofe de’ Templari; né le riforme più speciose che utili de’ Cronwell e degli Orleans; né gli anatemi di Clemente XII, e di Benedetto XIV; né quante proibizioni o persecuzioni ebber luogo nel 1735 in Olanda; nel 1737 in Francia, a Gand nelle Fiandre, ed in Isvezia; nel 1739 in Polonia; nel 1740 in Ispagna e nel Portogallo; nel 1741 in Malta; nel 1743 in Austria, e nel 1751 in Napoli [1]; né la calunniosa superstizione, né le prostitutrici protezioni dell’abile tirannide, poteron mai abbatter l’ordine de’ liberi muratori. La falce del tempo, cui nulla resiste, ha dovuto rispettarlo. Donde un simil prodigio? Da due potentissime cagioni: santità di principj, e perfetta uniformità di dottrine, di riti e di leggi in tutti gli angoli della terra.

È superflua ogni dimostrazion della prima. Ad un iniziato il re

d’Inghilterra Arrigo VI dimandò: un massone m’insegnerà egli le

stesse arti che voi avete imparato? Ripigliò l’altro: vi

s’insegneranno se ne sarete degno, e se sarete capace di

apprenderle. Federico II era un re, e pur meritò di esser massone. Generalizzata con ta’ mezzi misteriori ne’ petti umani la conscienza della propria dignità, ben tosto la sovranità inalienabile de’ popoli abbatte la decantata legittimità de’ troni non consacrata che dal diritto della bajonetta. Sciolte in tal guisa le menti ed i cuori da’ lacci della servilità, sorgeranno senza quasi volerlo, né saperlo, i popoli-re. Pur v’ha de’ massoni intrusi che accusan la massoneria, specialmente scozzese, di despotismo… Essi non si acchetano se non sien salutati membri del 33, o non si accordin loro tutti i gradi della massoneria ermetica o cabalistica [2]. Così è. Si predica la libertà per giungere a dispotizzare. Il libero muratore, talun dice, non dee conoscer gerarchie, né distinzioni… Voi siete despoti, io rispondo a costoro, o pazzi che correte a farvi caricar di catene. Voi liberi per la difesa de’ vostri diritti contro l’abuso del potere altrui, non per abbattere ogni potere, e quella gerarchia, ch’è tanto più rispettabile in quanto è convenzionale e spontanea, e la quale intrattiene ciascun de’ socj nella sfera, in cui natura ha sovranamente circoscritte le di lui qualità morali e fisiche. Chi vi obbliga ad esser massoni? È un vile speculatore, o un imbecille, e sempre spergiuro chi tiene il vostro linguaggio.

Studiate e vedrete chiaro. La massoneria, ben dicesi ne’ statuti

di Milano, comunque da’ profani creduta gergo sterile ed

insignificante, è la più sublime delle scienze. Dessa esercita la

ragione, fissa l’attenzione, stimola l’attività, e fa progredire lo

spirito spontaneamente da sé. Ma nulla si giunge mai a conoscer

d’importante che a misura dello sviluppo analitico delle dottrine di

ciascun grado, mirabili prodotti di lunghe ricerche, di replicati

tentativi, e di una fermezza di spirito a tutte pruove. La deficienza di statuti generali ben completi e regolarmente ordinati, così nelle due Sicilie che dovunque, se non ha finora distrutto l’ordine de’ liberi muratori, ha certamente reso frustraneo tutto il bene che si avea diritto di attenderne. La ignoranza, la difformità e l’arbitrio hanno avuto luogo di legge ne’ nostri templi [3]. La penna rifugge dal tracciare i disordini liberticidi e demoralizzatori che sonosi moltiplicati al raggio medesimo del divino delta [4]. Ecco perché ho avuto l’ardimento di por mano ad una redazione immensamente al di sopra delle mie forze. Non son però io corso sulle rive del Giordano a consultar gli statuti degli anacoreti del Libano o della Palestina. Neppure ho svolto gli archivj di Edimbourg, o di Upsal nella Svezia per rinvenirvi le costituzioni ivi depositate dagli 81 deputati de’ F.F. crociati, che si stabilirono in Gerusalemme all’epoca delle prime conquiste di Buglione. Ho data la preferenza a’ statuti scozzesi pubblicati in Milano nel 1806, 1°. perché meno incompleti, più autentici degli altri, e mediocremente ordinati; 2°. perché redatti per la nostra Italia, e da mano italiana sommamente religiosa nel rispettare la primitiva purità e severità della legislazione universale dell’ordine.I statuti di Milano, da’ quali ho solamente risecato le amfibologie, i pleonasmi, e quanto evvi di parasito, disponendo in modi più convenevoli le materie progressivamente articolate, sonosi nel resto da me quasi ad literam copiate. Il difficile era il riempirne i vuoti, onde il mio insieme niente lasciasse a desiderare. Vi ho supplito; e bastan le più superficiali cognizioni della vera ed antica massoneria per convincersi che a nulla ha contribuito la mia fantasia. Son ricorso a’ regolamenti generali in Edimbourg nel 1090, quando non conoscevasi massoneria al di là dell’attuale 14.mo grado. Son ricorso a’ statuti particolari de’ sublimi gradi concistoriali per ciò che non deesi ignorare dalle officine di gradi inferiori. Ho consultato in poche occasioni lo statuto di Parigi, di cui fu fatta e pubblicata nel 1808 in Napoli una storpiata traduzione nelle vedute della monarchia assoluta allora vigente in queste belle, rispettabili e sempre infelici contrade; statuti non dell’ordine, ma di un G.O. di cui Murat era il capo, e l’anti-filantropismo era lo scopo [5]. Mi han giovato finalmente le produzioni storiche, legislative o filosofiche di quanti illustraron la biblioteca mistica di quest’ordine celebre [6]. Parrà strano per altro che sull’esempio de’ statuti di Milano io abbia fatto ne’ miei un confronto tra’ due riti scozzese e francese, altrimenti riformato. Perché questa confusion di riti? La massoneria francese diversifica forse dalla scozzese nel solo rito, ovvero anche nella parte scientifica, locché è indubitato? L’amalgama di un antico instituto (di cui si voglia seguire senza restrizioni il corso regolare) con moderne e mutilatrici riforme, non è forse col fatto un vero imbastardimento dell’uno e delle altre? La riforma, ch’è in sostanza uno scisma, non dee forse aver le sue leggi particolari? Il benedittino ed il zoccolante, lo scopo religioso de’ quali è pur il medesimo, saranno essi tenuti ad osservare una stessa regola, e portarsi al coro nelle stesse ore del giorno o della notte? Qual diritto hanno i professori di riforme e d’incogniti riti, di qualificarsi membri di un ordine essenzialmente uno ed invariabile? Qual preferenza del rito francese su’ riti dello scozzesismo suddiviso in antico ed accettato, in quello di Edimbourg, di Hérédon, di Kilwinning, di York, e nel rettificato, e nell’illuminismo [7] etc. e su tutti que’ scismi che sotto lo specioso titolo di riforme salutari lacerarono in ogni tempo la massoneria in Germania [8]? Qual predilezione ingiuriosa per tanti altri nostri venerabili fratelli, i quali, ovunque degenti, travaglian, come noi, alla riedificazione del gran tempio, quantunque con riti dissimili?

La ragione è chiara. Generalmente in Italia, e più nelle Sicilie,

mai non si professò che il vero ed antico scozzesismo. Questo rito

fu indi da profane proscrizioni in pochi petti confinato. Avvenne la

rivoluzione di Francia, e la massoneria fu tra noi rianimata. Ma

imitatori delle idee politiche de’ francesi, dovemmo per poco

esserlo anche del rito massonico tra essi in voga

[9].

Era naturale per altro che richiamati noi all’insigne professione

dell’arte reale, il rito scozzese riconquistasse finalmente l’antico

primato. L’altro non è però spento, e niuno ha il diritto di

comandare alle opinioni altrui. Or nulla brigandomi di tanti altri

riti a me ignoti, e che importa non conoscere, ed affinché i seguaci

del rito scozzese non guardino biecamente que’ del francese, e

mantengasi tra gli uni e gli altri la più fraterna corrispondenza,

ho creduto espediente il render loro egualmente proficui i mei

statuti generali. Pubblicherò, quando non mel vieti il dovere di correre alle frontiere in difesa della patria orribilmente minacciata, una moltitudine d’idee che io credo conducenti al desiderato riordinamento delle nostre cose massoniche. Non superfluamente avrò intanto dedicato diversi articoli de’ presenti statuti generali a far conoscere i mezzi legali, onde regga senza profanazioni una fraterna corrispondenza tra’ liberi muratori professanti diverso rito, e si assicuri particolarmente al rito riformato (francese), non affatto estinto tra noi, un idoneo regime nel seno medesimo del G. O. scozzese. Questi mezzi, attinti negli antichi codici della sapienza muratoria, non basteranno forse allo scopo? Tanto peggio. Il mio dovere è fatto.

Ti saluto tre volte.

Gli Statuti recano nell’ultima pagina (la 174) l’approvazione di Domenico Gigli «al 30.mo gr. scozz.», di Tommaso Mazza «al 30.mo gr. scozz.» e, per l’appunto, di Orazio De Attellis «al gr. 32.mo scozz.», nelle loro qualità di Grandi Oratori, rispettivamente, della Gran Loggia di amministrazione, del Sovrano Capitolo generale e della Gran Loggia Simbolica.

NOTE

[1] Fu nel 1751 destinato in Napoli un persecutore per ciascun ceto di persone: il duca di Miranda per le cariche di corte; il duca di Castropignano pe’ militari; il presidente del consiglio pe’ forensi; il principe di Centola per la nobiltà; ed il primo elemosiniere del re per il clero. [2] Fiorisce attualmente in Napoli il sig. D…. C…. possessore del millesimo grado di non so quale massoneria. Egli va iniziando, per 18 piastre, a scienze cabalistiche, cagliostriche, alchimiche, fantasmagoriche. Nello stesso attimo egli è presente in più luoghi lontani l’un dall’altro. A traverso di una bottiglia, e sulla mano di una pupilla egli fa vedere il passato, il presente-assente, ed il futuro. Un tronco di legno, o un vaglio, svela ad un suo cenno ignote verità. I vostri antenati lascian gli Elisi per comparire alla vostra presenza. Ecco un massone di que’ che in altri tempi la superstizion religiosa riputava stregoni di pieno diritto, e de’ quali confutava le dottrine col bruciarli vivi! [3] In una delle migliori logge di Napoli, in lavori di apprendente, furon fatte un mese fa in mia presenza, l’una appresso all’altra da diversi opinanti, le seguenti mozioni: 1. si abolisca il consiglio del 33, di cui i scozzesi non han bisogno; 2. si sciolgan i GG. OO. giacché le centralizzazioni sono pericolose; 3. si abbruci tra le colonne il G. commendatore ad vitam; 4. la massoneria si dichiari non più confacente allo spirito del secolo…! [4] Delta è la lettera D greca, la di cui forma è un triangolo equilatero, emblema della eternità. D è la iniziale della voce Demiurgos, con quale in Atene designavasi la divinità creatrice. Delta è pure il nome del basso Egitto celebre per le cose misteriore. [5] Chiamo in testimonio la rispettabile e miseranda carboneria del 1811! Chiamo l’ombra di Capobianco…! [6] Tra gli altri il sig. de Sainte Croix, Gebelin, Barthelemy etc. e Preston, Éclaircissements sur la franc-maçonnerie, Hutchinson, Esprit de la franc-maçonnerie, Cramer, Societas Rosae crucis etc. Vedi pure l’Histoire des statuts et règlements de la confraternité des maçons, Francfort 5742; les Annales maçonniques, Les francs-maçons dans la republique; e tante altre opere, cui la brevità del tempo non mi ha permesso di consultare su quanto potea risguardare il mio oggetto. [7] Vi è chi ha sostenuto che Walter, gentiluomo danese, soprannominato Stuard dal popolo, introdusse il primo la massoneria in Iscozia. Un de’ suoi discendenti ottenne lo scettro nel 1371 dopo la morte di Mercolino. [8] Si sa che la Germania fu sempre il paese de’ scismi, e delle sette non men filosofiche che letterarie e religiose. [9] I Francesi aveano in buona fede adottata la riforma operata da Filippo d’Orleans. Ma perché costui operolla? Cospirando alla usurpazione del trono, pres’egli la maschera di repubblicano e di massone. Ma, iniziato al 30° grado scozzese, ebbe ragion di temere che un giorno non si rivolgesse contro di lui il braccio medesimo che volea far servire a’ suoi progetti. Quindi riforma della massoneria scozzese. De’ 33 gradi si annullino, diss’egli, gli ultimi 15, e si riducano i primi 18 a 7. Disse e fu fatto. I nemici del potere concistoriale (que’ cioè che mai non avean potuto ottener gradi al di là del 18.mo), lo secondaron vivamente. Altri videro nella riforma il mezzo per giunger prestamente, e con poco studio e minor dispendio, al nec plus ultra, e l’abbracciarono con avidità. I militari soprattutto, de’ quali Filippo più ambiva il favore, furon contenti di non aver più a subire 33 iniziazioni, né ad apprendere 33 catechismi, ne’ lor templi volanti. Per questi calcoli, e per la incostanza francese, e per la forza dell’oro, e niuno accorgendosi della bizzarra conversione della massoneria in una commedia buffa, la riforma fu proclamata in Francia, e predicata ovunque le armi francesi penetrarono. |

Fonti: Documento - Carboneria